Lasse Samström: “Ich will kein Dichter sein, der gelesen wird.”

Lasse Samström: “Ich will kein Dichter sein, der gelesen wird.”

„Fahrkarten, bitte!“ Ein eindeutiger Befehl, würde ich meinen, dem man besser Folge leistet im Hamburguntergrundnetz. „Hier, ich… äh, gabe vermessen, miese einzudrecken…“ Ok, das war nun unklug. Der Kontrolleur dreht sich zur Seite und drückt mir sein Ohr entgegen: „Wie meinen? Fahrkarte?“ Ein Happy End gibt es leider nicht. Denn ich konnte dem Verlangen des freundlichen Beamten nicht nachkommen. Abgesehen von der 40 Euro teuren Fahrkarte für drei U-Bahnstationen plagt mich zudem noch die Peinlichkeit.

Es ist ein neuer Beweis, dass ich verbal-rhetorisch ein Angehöriger unterster Intelligenz bin. Stolz macht es mich nicht. Schon im Kindergarten erhielt ich sozialistischen Sprachbeistand. Die staatliche Frühförderung war eher meiner Nuschelei geschuldet. Wer mich kennt, weiß, dass die Genossen wohl keinen nennenswerten Erfolg hatten. Zumeist vernebelt sich bei Überforderung oder Anspannung mein Sprachzentrum. Genau in den Momenten, in denen man mich überfällt und suggeriert, es ginge um mein Leben. Dann kann sich mein Wortschatz schon mal auf zwei Dutzend Worte reduzieren.

Um so mehr bewundere ich heute immer mehr Sprachtalente wie Nando Lierath. Oder gar die junge Elite der Stand-Up-Sprache, die Sprinter des Rezitats – die Poetry-Slammer. Na gut, die Slammer schreiben nieder, was sie vortragen. Das gelingt mir auch von Zeit zu Zeit. Der Unterschied liegt jedoch in der Merkfähigkeit: Eines unscheinbaren Tages können sie mit ihrer gesammelten Sprachkraft jeden Angreifer in die Knie kontern. Ohne mit der Wimper zu zucken.

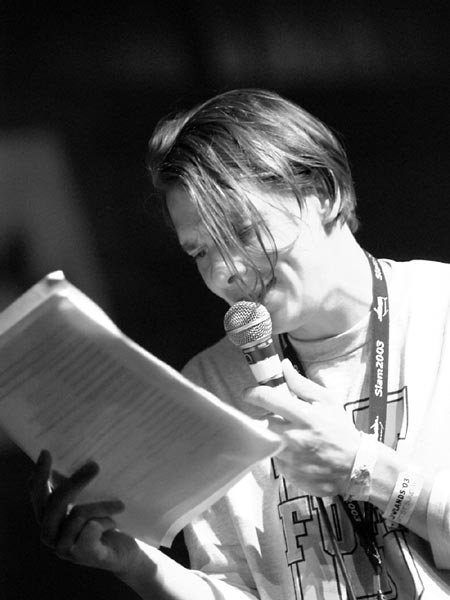

Erst kürzlich war ich wieder bei einem Slam und habe ein Stück neue Schüttelprosa kennengelernt. Ihr Urheber, Lasse Samström, ist dabei nicht zu beneiden. Denn wenn man einen Menschen sehen möchte, der die Menge begeistert und dabei ein ständiges Tränenausbrechen (natürlich vor eigenem Humor) unterdrücken muss, ist man bei ihm in der richtigen Vorstellung.

Ich trete zurück ins Bewusstsein und bemerke, dass ich an meiner angestrebten U-Bahnstation vorbeigefahren bin. Ein gutes Zeichen. So bleibt mir mehr Zeit für ein gutes Telefonat mit Lasse.

Das Telefon wählt, tutet und tutet.

L. Samström: Njap.

Ich: Hallo Lasse, seit ich Deine Schüttelprosa kenne, nervt mich die Begrenzung meiner Merkfähigkeit. Es gibt so viele gute Reime, die ich mir merken will. Aber: Ist der Begriff eigentlich Deine Erfindung?

L. Samström: Ich wüsste niemanden, der das Wort Schüttelprosa vor mir erfunden hat. Die Technik ist durch RTL Samstagnacht bekannt. Da gab es ein Modul, das nannte sich „Kentucky schreit Ficken“ und das bestand aus Dialogen von Leuten, die die ganze Zeit über schüttelten. Das war im Prinzip Schüttelprosa. Ich hatte damals auch schon ein paar Schüttelreime, von denen ich dachte, ich hätte sie erfunden. Zum Beispiel Schlaudia Kiffer. Das war so meine Initialzündung. Ich dachte so, ich hätte das erfunden und dann sitze ich nichts ahnend vor dem Fernseher und musste mir anhören, dass da jemand anderes richtig viel Kohle damit macht. Genau mit meinem Schlaudia Kiffer. Und ich dachte: Scheiße! Das war meine Idee! Aber es gibt nur eine bestimmte Anzahl an schüttelbaren Sachen in der deutschen Sprache und warum sollte das nicht auch anderen Leuten auffallen. Ich begann dann, mit den Wörtern herumzuspielen, und kurz darauf kam mir der Poetry-Slam in die Quere. Im ersten Moment klingen Schüttelreime wirklich platt. Auf jedem Slam gibt es auch circa 15 bis 20 Prozent der Zuhörer, die das für Gebrabbel halten. Sie verstehen nicht, dass das stringent einer bestimmten Technik folgt. Ein Schüttelreim ist natürlich nur ein Schüttelreim, wenn die Anlaute ausgetauscht werden. Es reicht nicht, dass es sich ähnlich anhört. Die eigentliche Kunst besteht darin, dass das Geschüttelte einen neuen Sinn ergibt. Das heißt, die Leute haben gleichzeitig zwei Bilder vor Augen. Sie hören den Schüttelreim, stellen ihn dann automatisch im Kopf richtig und vergleichen die ursprüngliche Bedeutung mit der neuen Bedeutung. Dadurch kommt es häufig vor, dass Leute regelrecht ausrasten.

Ich: Du bist mittlerweile aus der Szene des Poetry-Slams nicht mehr wegzudenken, quasi ein Wegbereiter. Das wissen viele nicht.

L. Samström: Ja, das ist richtig. Man kann mich ruhigen Gewissens als erste Generation bezeichnen. Ich hatte meinen ersten Slam 1997. Damals gehörte der Slam noch zu den Dingen, die man einmal im Jahr mitnehmen wollte. So als Schmankerl. Ich weiß noch ganz genau, wie ich einen Poetry-Slam-Flyer in der Hand hielt. Darauf wurde noch recht umständlich erklärt, worum es denn überhaupt geht. Ich las ihn so und dachte: BINGO! Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Ich habe ja die Vorgeschichte als Sänger und habe die klassische Punkrock-Schule durchlaufen. Mitte der 90er landete ich dann in so einer Band, mit der ich eine dicke, fette Platte gemacht hatte. Aus der Band bin ich dann rausgeflogen, weil ich dieselben Stücke nicht immer weiter proben wollte (er prustet). Und ich konnte ja kein Instrument spielen, das war mein Problem dabei. Aber Bandleader ist nur, wer auch selbst zum Instrument greifen kann.

Ich: Und wie drang der Slam bis zur Wurzel vor?

L. Samström: Nun es gab damals nichts, was man nur mit der Stimme machen konnte. Aus der Band war ich ja raus. Deswegen habe ich die ganzen 90er über kleine Stücke geschrieben. Im Prinzip waren das schon Slam-Texte, ich wusste es nur noch nicht. Meine Maxime war schon zu der Zeit: Es muss auf ein Blatt passen, egal wie groß das Blatt ist. Also ein haptischer Träger, sozusagen. Man muss unten zum Punkt gekommen sein. Ich habe dann die Dinger genommen und habe bei Bands, die ich kannte, eine halbe Stunde im Vorprogramm geredet, um das Publikum aufzuwärmen. Und auf Vernissagen und so, und das dauerte dann so ein paar Jahre, dann kriegte ich diesen Flyer in die Hand und seitdem mache ich eigentlich nichts anderes.

Ich: Welcher Typ Slammer bist Du?

L. Samström: Ich habe mich zu einem Hardliner entwickelt. Die meisten Slammer machen irgendwann ein Buch. Einfach nur, damit sie was verkaufen können, um einen kleinen Nebenerwerb zu haben. Das ist eine Sache, die schon öfters an mich herangetragen wurde und die ich auch halbherzig gemacht habe. Nur merkte ich, dass das nicht das ist, was ich mit der Sache verbinde. Ich will kein Dichter sein, der gelesen wird. Ich will ein Dichter sein, der gehört wird. Das ist mein Credo. Wichtig ist mir der Moment, wo mir ein paar hundert Leute zuhören. Natürlich ist der nach fünf Minuten wieder rum. Natürlich kann man das auch konservieren. Aber mich interessiert der Slam an sich und das Flair drumherum. Ganz viele nehmen das auch als Sprungbrett, um bekannt zu werden. Sobald sie dann einen Vertrag haben mit irgendeinem Verlag, hören sie auch wieder auf oder machen das nur noch zu Promotionzwecken. Das ist genau das, was ich nicht mache.

Ich: Wie sieht das Niveau mittlerweile aus, also das unter den Slammern?

L. Samström: Je populärer die Sache wird, desto mehr Leute springen darauf an, die wirklich was drauf haben. Das Publikum ist in den letzten Jahren jünger geworden. Anfangs war es eine Underground-Geschichte und betraf Leute, die sich schon länger mit Popkultur beschäftigt und auch schon eine längere Zeit geschrieben hatten. Als ich einstieg, war das Durchschnittsalter eines Slammers um die 30. Mittlerweile sind wir bei 23, 24 Jahren angekommen. Und sie werden noch jünger, seit sich das an den Schulen herumgesprochen hat.

Ich: Du hast letztens erwähnt, dass Du selbst auch Workshops gibst. Was denn für Workshops?

L. Samström: Das sind Poetry-Slam-Workshops, die gerade wie Pilze aus dem Boden schießen, seit ungefähr zwei Jahren gibt es die vermehrt. Und ich schätze, dass bestimmt 30 bis 40 Slammer bereits damit einen guten Teil ihres Lebensunterhalts verdienen. Das war vor wenigen Jahren noch vollkommen anders, aber die haben einfach gemerkt: An den Schulen können sie die Schüler mit den Slammern zum Schreiben motivieren. Weil die Schüler ja eh schreiben. Wobei das Schreiben an sich nicht das Problem ist. Die schreiben ja Aufsätze am laufenden Band. Den Schulen fehlt es jedoch an Ideen, den Schülern kreatives Schreiben schmackhaft zu machen.

Ich: Und so einen knackigen Slammer-Style hat ja auch nicht jeder auf Anhieb drauf…

L. Samström: Genau! Das ist eine ganz andere Art zu schreiben. Schüler sind ja gewohnt, Aufsätze zu schreiben, im besten Fall vorzulesen. Aber um so einen Slam-Text zu schreiben, braucht man einen ganz anderen Stil. Das ist den Leuten auch nicht bewusst. Und ich bringe ihnen dann ganz einfache Sachen bei, zum Beispiel, dass man nicht schreibt: „Das finde ich nicht gut, sagte er ärgerlich“. So. Das ist ja ganz normaler Aufsatzstil. Es geht einfach darum: Es gibt einen ganz grundsätzlichen Unterschied, ob man etwas schreibt, damit es andere lesen oder damit es andere hören. Und darum gibt es auch sehr viele Fehler, die alle Anfänger machen. Und um nichts anderes geht’s in meinen Workshops. Aber: Es ist keine simple Schreibwerkstatt. Ich sage nur, worauf man zu achten hat. Schreiben muss man selbst. Ansonsten klingen hinterher alle gleich. Das ist nicht Sinn der Sache.

Ich: Du züchtest Dir also Deine eigene Konkurrenz heran, oder?

L. Samström: Och, da hätte ich gar nichts gegen. Ich habe gerade wirklich das Problem, oder besser, ich höre aktuell von vielen Slammern: „Joa, ich hab’ da auch mal aus Spaß gerade einen Schüttelprosatext geschrieben, aber der liegt natürlich in der Schublade, den kann ich ja nicht bringen, weil dann alle sofort sagen, ich klinge wie Lasse Samström.“ Super! Ich habe da mittlerweile wirklich so eine Trademark drauf, dass ich wohl zuerst sterben muss, damit die Leute sich trauen, mit ihren Texten rauszukommen. (er lacht laut)

Ich: Was ist das Besondere am Slam-Publikum?

L. Samström: Jedes Publikum ist auf etwas ganz Bestimmtes fokussiert. Jeder der zu Comedy geht, will zum Lachen gebracht werden, ganz egal wie. Wer zum Kabarett geht, der will Politik hören, ganz sicher wie. Beim Slam kann aber alles kommen. Ich freue mich immer, wenn jemand mit einem Text gewinnt, der überhaupt keine Pointen hat, der einfach nur fünf Minuten dahinfließt und eine bestimmte Stimmung erzeugt und die Leute packt. Aber letztlich geht es nicht um den Wettbewerb an sich. Der Wettbewerb ist ein Trick, um die Leute dahin zu bringen, den Leuten zuzuhören. Ein ganz wesentlicher Aspekt beim Slam ist, dass Scheitern erlaubt ist. Dass man sich eben auch hinstellen kann, weil man etwas auf dem Herzen hat oder etwas anderes auf die Bühne treibt. Und das Schöne ist: Die Leute halten für fünf Minuten das Maul. Egal, was kommt.

Ich: Aha. Die Leute vor der Bühne sind also pflegeleichter.

L. Samström: Dieses Publikum hat grundsätzlich eine andere Einstellung zu dem, was es konsumiert. Denn es ist interaktiv. Und das ist der entscheidende Unterschied. Der Künstler liefert nicht einfach zum unkommentierten Konsum ab, sondern das Publikum wird aufgerufen, zu kommentieren. Dadurch entsteht eine ganze andere Aufmerksamkeit als bei einem Kabarett- oder Comedy-Abend. Und das hält die Leute bei der Stange. Für mich ist das eine einzigartige Form von Aufmerksamkeit. Das heißt, jeder, der auf die Bühne geht, kriegt vorab den gleichen Applaus. Dann liefert der Künstler, woraufhin mit dem Publikum verhandelt wird, wer gut war und wer böse. Das wiederum verhindert, dass so eine satte Konsumhaltung entsteht. Auf dezente Art und Weise, wie ich finde.

Ich: Vielen Dank, Lasse, und bis bald!

Ich stecke mein Telefon in die Tasche, zögere und hole es wieder hervor. Wie gut doch solche Smartfone sind, denke ich und suche nach einem Video von Lasse…

(Eine Anmerkung: Das Telefonat fand statt am 1. November 2011 um 14:00 Uhr)

Be First to Comment